Анализ практической экспериментальной работы в классах фортепиано, аккомпанемента и в процессе концертмейстерской деятельности

Применяя метод показа, т.е. демонстрируя тот или иной выразительный нюанс, звуковую краску, технический прием, я даю эмоциональный импульс учащемуся. Используя метод словесного воздействия, который апеллирует к мысли учащегося, его сознанию, я добиваюсь понимания, осознание основных стилистических формообразующих особенностей данного произведения.

Далее мне представляется необходимым сосредоточить внимание на проблемах ритма, возникающих в процессе работы над музыкальными произведениями в классах фортепиано как основной инструмент, фортепиано как дополнительный инструмент, аккомпанемента и при разучивании песен школьного репертуара на уроках дирижирования.

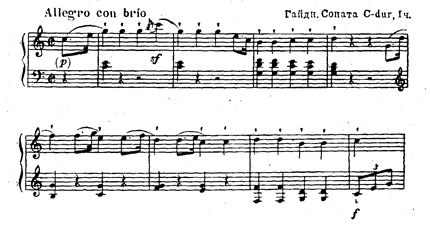

И. Гайдн. Соната

C

–

dur

.

I

часть.

Эта соната - одна из лучших и типичнейших образцов гайдновского творчества. Она полна света, душевной бодрости, тонкого юмора.

Это произведение я дала в программу Татьяне К., студентке 4-го курса по классу фортепиано- основной музыкальный инструмент. (Возраст 18 лет, тип темперамента- флегматик с чертами сангвиника. Спокойна, уравновешенна, умеет себя организовать, действует не сразу- обдумывает; если решит работать над понравившимся произведением, то настойчиво доведёт дело до конца. Черты характера: общительна, тактична в общении, скромна, любознательна. Навыки: а) владеет игрой на фортепиано на уровне 6-го класса; б) чувство ритма неплохое; в) пианистический аппарат достаточно свободный; г) рука хорошей природной пластикой не обладает. Методы работы: информационно- развивающие а) объяснение новых знаний и понятий; б) беседа; в) метод рассказа о фортепианном творчестве Гайдна. Методы работы над произведением: а) собственный показ; б) метод поисковой работы; в) работа над отдельными ритмическими трудностями.

В самом начале работы над сонатой я указала на связь фортепианного изложения ранних венских классиков с квартетно- оркестровым письмом, а также сочла необходимым углубить представление студентки о метро- ритмических особенностях творчества Гайдна. Я рассказала о том, что в его произведениях метро- ритмическая организация в значительной мере придаёт музыке ясность, активный, жизнеутверждающий характер. Я обращаю внимание студентки на то, что при исполнении классических сонат надо всегда очень отчетливо ощущать сильные доли такта. Особенно важно это в затактных построениях и при синкопах, потому что без ощущения постоянных центров тяготения мотивов к сильной доле в этих случаях происходит как бы смещение тактовой черты и смысл музыки совершенно искажается. Далее мы говорим о ритмическом пульсе, скрепляющем воедино отдельные разделы произведения.

Уже в первом такте возникает необходимость ясного ощущения сильной доли.

Стремясь выделить четвертую четверть с форшлагом, студентка не чувствовала ее затактовую природу. Здесь я вынуждена была объяснить, что, вместо того чтобы выявить акцент, она искажает метрическую основу произведения, и с самого начала может создаться неясность относительно размера, в котором написана соната.

Последующий восьмитакт главной партии отличается от предыдущего появлением триольного сопровождения, усиливающего стремительность развития и жизнерадостность музыки. Здесь студентка отяжеляла звучность, поэтому я попросила ее первые триоли в 8 – м такте несколько выделить, чтобы подчеркнуть характер нового построения, но затем при появлении мелодии звучность триолей несколько смягчить. Ясность, отчетливость, необходимая такого рода «альбертиевых басах», требует почти беспедальной звучности.

В связующей и побочной партиях в мелодии появляются обильные и трудные украшения:

Обращаем внимание на то, что все группетто выписаны на слабых долях такта; тем самым они как бы способствуют более энергичному устремлению мелодических нот к сильным долям. В этом и подобных местах у студентки возникала сложность при исполнении полиритмических сочетаний (квартоль либо квинтоль на триоль). Для преодоления этого препятствия я сочла рациональным и успешно применила метод, основанный на следующем: прежде всего я познакомила студентку с требуемой звуковой задачей, собственным показом дала понять как должен реально звучать данный вид полиритмии. Сделав это неоднократно, я создала у учащейся «образ целого» и дала ей возможность «почувствовать» ритм всего движения в целом, то есть совокупный ритм, создаваемый партиями обеих рук. После того как ученица несколько раз внимательно послушала исполнение педагога, она попыталась сама воспроизвести требуемое сочетание. При этом я рекомендовала ей переключать внимание с одного голоса на другой с тем, чтобы выровнять движение, так как оно протекало толчками. Этот метод позволил студентке искоренить проблему полиритмии, а именно ее разновидности «4 на 3» и «5 на 3». Помимо этого она стала исполнять украшения легко, не отяжеляя мелодическую линию, ощущая тяготения к сильной доле такта.

Подробно о музыке:

Историко-культурное значение XIX века в развитии русской

культуры

XIX век в России связан с крупнейшими политическими и социальными изменениями, и большую роль в этом играла война 1812 года и отмена крепостного права. В литературе, поэзии, музыке, живописи ярко обострилась тема социального неравенства.

Но Россия все еще не имела в области словесности, театра, м ...

Успокой серотонин

До сих пор как-то никто внятно не объяснил, как экстази воздействует на мозг. Очень просто. У человека есть вещества, например, серотонин, который регулирует его эмоциональное состояние. Нарушение баланса этих веществ в организме вызывает перемену в настроении. Перемены в настроении - сфера профе ...

Характеристика драматургии и музыкального языка в опере

“Псковитянка”

Первая опера Римского-Корсакова “Псковитянка”, сочиненная им в 1868 – 1872 и поставленная в 1873 году, получила жанровое определение как историческая музыкальная драма. Она примыкает к той ветви русской оперы, которая идет от “Ивана Сусанина” М.И. Глинки.

В “Псковитянке” показана эпоха созидания ...

Навигация

- Главная

- История русского рока

- История музыкального воспитания

- Струнные инструменты

- В.А.Моцарт

- История русской музыки

- Орган

- Статьи о музыке